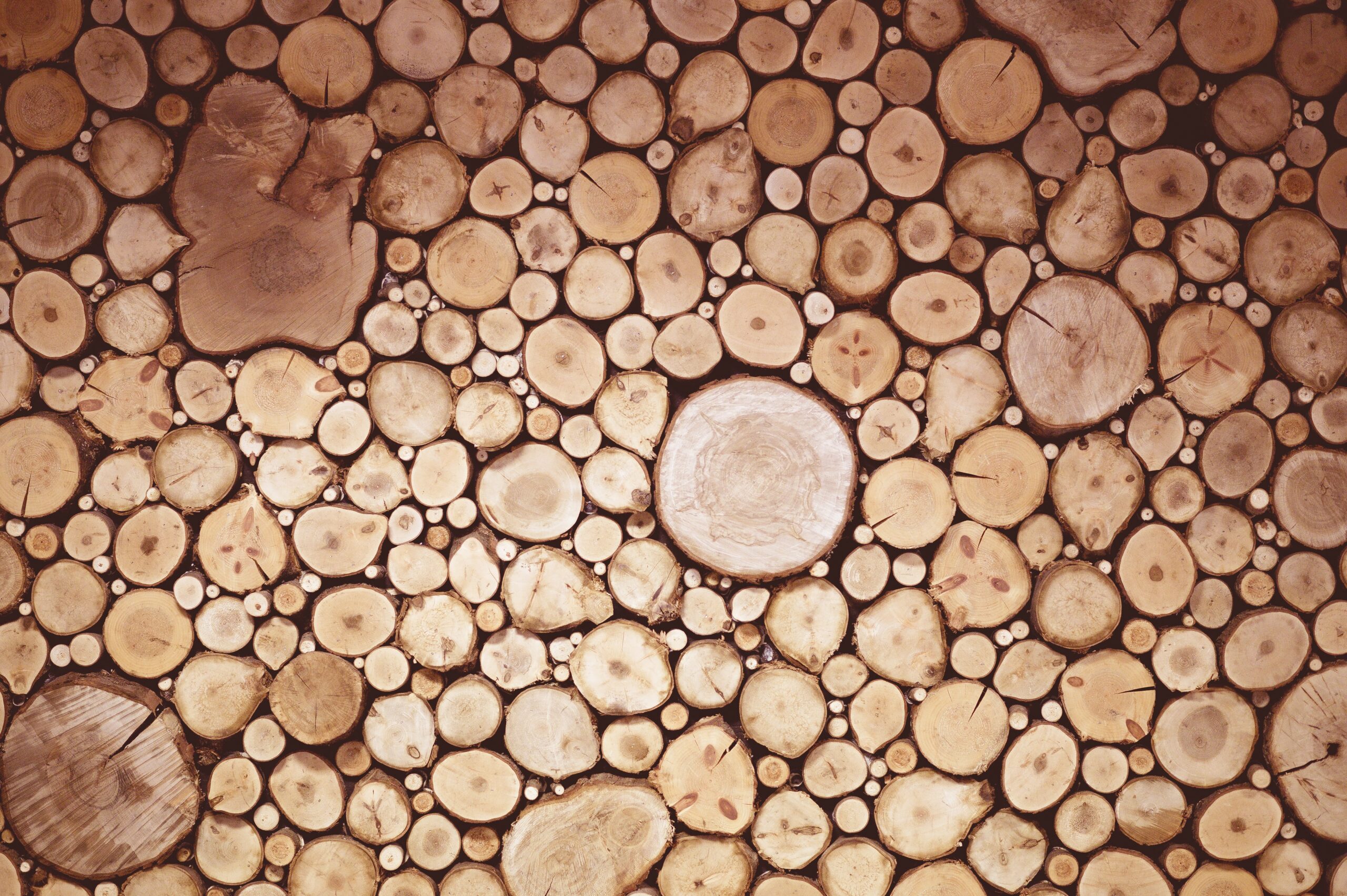

Vous avez sans doute déjà dit ou entendu cette phrase : « Je touche du bois ! » Elle surgit souvent après une affirmation un peu trop optimiste, comme une tentative de conjurer le mauvais sort. Mais pourquoi précisément du bois ? Et d’où vient cette curieuse habitude qui traverse les générations ?

Publicité

Une superstition profondément ancrée

Toucher du bois est un réflexe presque automatique pour beaucoup. Derrière ce geste, il y a la croyance que cela permettrait de repousser la malchance ou d’éviter que le destin ne se retourne contre nous. Mais si l’intention est claire, son origine l’est moins. L’expression remonte à plusieurs siècles et s’appuie sur plusieurs couches d’interprétations, religieuses, païennes et culturelles.

Une origine païenne liée aux arbres sacrés

Avant même l’arrivée du christianisme, de nombreuses civilisations vénéraient les arbres. Dans les cultures celtiques, germaniques ou scandinaves, certains bois étaient considérés comme habités par des esprits ou des dieux. Le chêne, notamment, était associé à la puissance divine. En touchant un arbre, on cherchait à se placer sous sa protection ou à apaiser une divinité susceptible de nous accorder sa faveur. C’est cette dimension sacrée du bois qui aurait donné naissance au geste de le toucher pour attirer la chance.

Publicité

Un lien avec le christianisme

Avec l’essor du christianisme, une nouvelle symbolique est venue renforcer cette pratique. Le bois de la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié est devenu un symbole puissant de protection. Toucher du bois, dans ce contexte, c’est aussi évoquer la croix, espérer une bénédiction ou éviter le malheur. Cette interprétation religieuse a contribué à faire passer l’expression dans le langage courant, au point qu’elle est devenue une superstition universelle dans de nombreux pays à culture chrétienne.

Une évolution dans le langage populaire

Avec le temps, le geste a perdu sa charge religieuse ou païenne directe pour devenir un simple réflexe de précaution. Aujourd’hui, on touche du bois même sans y croire, un peu comme on lance un « croisons les doigts ». L’expression est restée, souvent accompagnée d’un geste symbolique : poser la main sur une surface en bois, réelle ou imaginaire. Même les objets en simili-bois peuvent faire l’affaire… à condition de respecter le rituel.

Publicité

Une expression internationale ?

Si l’expression est très courante en France et dans les pays francophones, elle a des équivalents dans d’autres langues. En anglais, on dit « knock on wood », littéralement « frapper sur le bois », avec exactement le même sens. Cela montre à quel point la symbolique du bois comme protection contre la malchance est répandue à travers les cultures. D’autres variantes existent : en Turquie, par exemple, on se pince l’oreille puis on frappe du bois pour conjurer le mauvais sort.

Du bois… ou autre chose ?

Dans certaines régions ou à certaines époques, la superstition a pris d’autres formes. En Italie, on « touche du fer » (« toccare ferro »), notamment à cause d’une méfiance envers les arbres, associés à la mort. En Espagne ou au Portugal, on touche parfois sa tête ou un objet personnel. Ces variantes montrent que si le geste change, l’intention reste la même : écarter le mauvais œil, conjurer le sort, et garder un brin d’optimisme… au cas où.

Publicité

Le pouvoir des rituels

Toucher du bois ne vous garantit évidemment rien. C’est un rituel symbolique, une manière pour l’esprit humain de reprendre le contrôle face à l’incertitude. Comme beaucoup de superstitions, elle répond à un besoin psychologique : éviter de « provoquer le destin » et se rassurer. Ce n’est pas tant la matière qui compte que le geste lui-même, porteur d’une tradition millénaire que chacun perpétue à sa façon.

Conclusion

L’expression « toucher du bois » puise ses racines dans des croyances anciennes, païennes et religieuses, qui ont traversé les siècles. Aujourd’hui encore, elle reste un réflexe culturel chargé de sens, entre humour, superstition et tradition. Même si vous n’y croyez pas, le simple fait de le faire montre que certaines habitudes ont la vie dure… et que parfois, un petit geste suffit à se rassurer face à l’imprévisible.